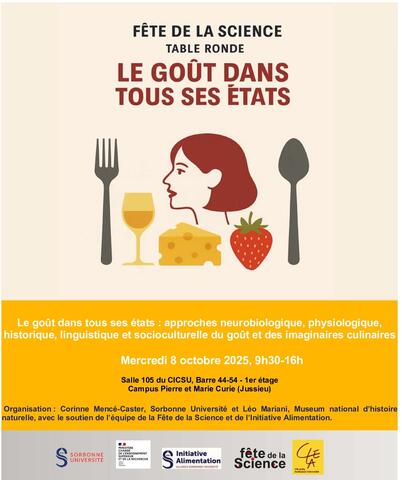

Table ronde : "Le goût dans tous ses états : approches historiques, socioculturelles et neurobiologiques du goût et des imaginaires culinaires" (Paris, 8 octobre 2025)

-

Le 08 oct. 2025

-

09:30 - 16:00

-

Campus Pierre et Marie Curie (Jussieu) : Salle 105 du CICSU, Barre 44-54 - 1er étage

-

Oui

-

Mencé-Caster Corinne

Organisation : Corinne Mencé-Caster, (CLEA (UR 4083), Sorbonne Université) et Léo Mariani, (UMR 7206 Eco-anthropologie, Musée de l'Homme, Paris)

Cet évènement est organisé dans le cadre de la fête de la science.

Le goût est une notion familière, mais qui tend à se dérober, dès que l’on cherche à la saisir de manière plus précise. Il fait partie intégrante de nos expériences sensorielles, en se reliant à la saveur que nous attribuons à ce que nous mangeons ou buvons. Ainsi peut-il être agréablement stimulé par la vue, et notamment les couleurs vives, ou découragé par des odeurs qui irritent nos narines. De même, la texture de certains aliments peut nous conduire à anticiper le goût qu’ils auront, soit de manière positive, soit de manière négative.

D’un point de vue technique, le goût est une perception sensorielle qui repose sur l’activation des papilles gustatives situées sur notre langue. Ces petites structures sont dotées de cellules réceptrices spécialisées, capables de détecter cinq types de goûts distincts : sucré, salé, acide, amer et umami. Ces cinq goûts représentent l’essence même de notre perception gustative et sont étroitement liés aux molécules contenues dans les aliments, mais aussi à la langue, et plus largement, à la bouche, le goût étant aussi un sens de la tactilité.

Toutefois, au-delà de ce qui pourrait se présenter comme une évidence « physiologique », le goût mobilise des mécanismes plus complexes, en lien notamment avec notre psychisme, nos souvenirs, notre culture, notre histoire et les circonstances du moment.

Si certains adages, tels ceux « tous les goûts sont dans la nature » ou encore « des goûts et des couleurs on n’en discute pas », pourraient laisser croire que le goût est affaire strictement individuelle, oblitérant sa dimension sociale et culturelle, en réalité, il faut reconnaître que nos palais sont éduqués par ce que la société dans laquelle nous vivons valorise ou rejette en termes alimentaires.

Sur le plateau d'Apostrophes en 1979, Pierre Bourdieu confiait à Bernard Pivot :

"Ce qui est important, c'est que les goûts finalement sont des dégoûts. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Pour faire parler les gens sur leurs goûts, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte."

Ces écarts dans la perception qui peuvent parfois jouer le rôle de « barrières -on ne comprend pas le goût de l’autre et on tend à l’interpréter comme « mauvais goût »- ne sont pas sans lien avec la manière dont nos savoirs conditionnent notre vision du monde, et donc du goût. Comme on sait, emprunté au latin sapidus, lui-même dérivé de sapere, l’adjectif « sapide » signifie au sens littéral« avoir du goût » et au sens figuré, « sage, vertueux, raisonnable », tandis que ce qui a une sapidité singulière serait plutôt du côté du « mauvais goût », et donc de la déraison. En ce sens, la catégorie de « l’insipide » mériterait d’être interrogée : comment ce qui, selon nos critères propres, n’a pas de goût en vient parfois à signifier ce qui a un goût désagréable ? Quels liens entre « goût », « absence de goût » et « goût mauvais » ou « mauvais goût » ?

Ces imbrications sémantiques, entre, d’une part, le goût et le savoir ou la sagesse et, d’autre part, le « mauvais goût », voire l’absence de goût, et la déraison ou l’incompréhension nous invite, donc à repenser les catégories du goût propre et étranger. De fait, le goût, dans son versant collectif, définit aussi en partie nos identités, nous mettant ainsi face aux goûts des autres que nous jugeons souvent bizarres, curieux, voire déraisonnables. Notre perception du goût questionne alors notre manière d’aborder et de prendre en charge le différent, le lointain et, plus largement, ce que nous tenons pour « étranger » ou « exotique ».

Plusieurs axes pourront être abordés :

-Physiologie et neurobiologie du goût

-Fabriques subjectives du goût et imaginaires alimentaires de l’Antiquité aux époques contemporaines

-Goût et saveur : décrire et commenter des expériences sensorielles simples ou complexes

-Goût et savoir (sur soi et sur les autres) : approches de l’identité et de l’altérité